地域連携システム

firstpass

対象部門

連携医療の着実な推進。複雑化する相談内容。

早期対応が必要な入退院支援業務。

多様化する業務と慢性的なスタッフ不足。

firstpass®は地域連携業務に纏わる課題と

お悩みをスッキリ解決し、業務の効率化を実現します。

地域連携部門

- 返書管理や紹介・逆紹介管理をExcelで行っていて煩雑である。

- 多様化・煩雑化する業務。スタッフに負荷がかかり疲弊してしまう。

- 紹介件数や返書・返送率など、連携先との良好で円滑な関係を構築するための統計情報が素早く出せない。

医療相談部門

- 相談内容の院内での共有を、もっと自由度が高く管理できれば、情報の取扱いに苦労せず対応できるのだが。。。

- 受入・転院等を含めた多様な相談が増加する中、患者IDを保持していない時期から情報を管理したい。

- 各種統計作成が煩雑で本来の相談業務に集中できない。事務作業コストを削減したい。

入退院支援部門

- 入退院支援の進捗管理による適切な入退院支援サービスを提供したい。

- 入院時支援対応におけるコスト算定を確実にしたい。

- 算定要件の確実な対応による入退院支援加算の算定数を向上させたい。

firstpassⓇはこれらのお悩みを

スッキリ解決します!

3つの特徴

連携医療の着実な推進。複雑化する相談内容。

早期対応が必要な入退院支援業務。

多様化する業務と慢性的なスタッフ不足。

firstpass®は地域連携業務に纏わる課題と

お悩みをスッキリ解決し、業務の効率化を実現します。

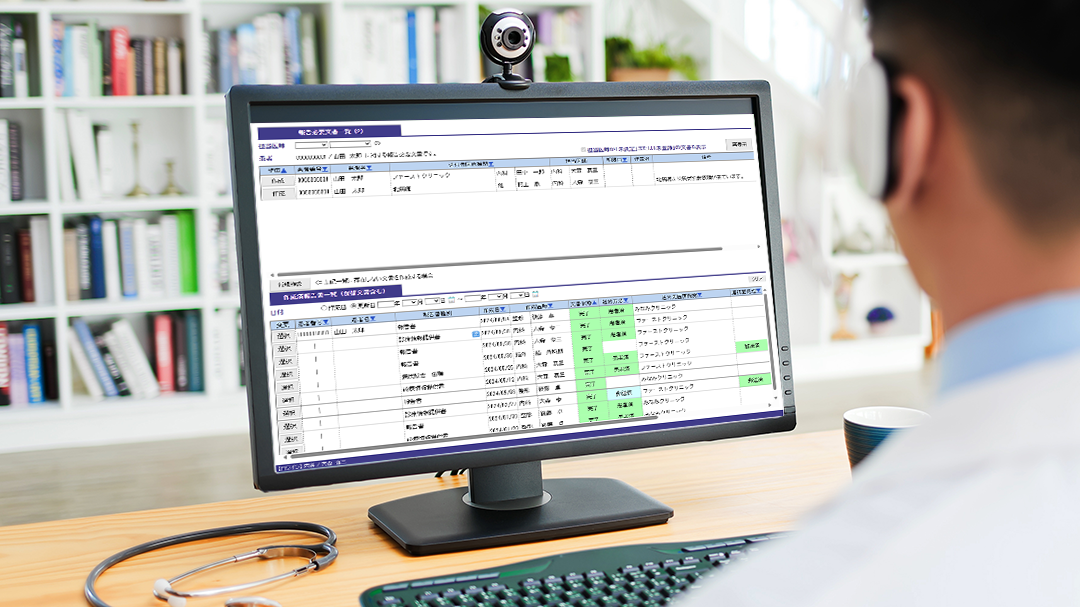

地域連携業務の運用に細やかにフィット!

2002年の創業から一貫して地域連携業務のシステムを開発してきた弊社。大手電子カルテシステムのオプション機能ではなく、専門の部門システムですので、多様な運用に対応可能なシステム設計とユーザビリティとなっています。

地域連携業務の効率化に大きく貢献!

地域連携業務に携わる方々の業務負荷を下げ、本来の地域連携業務に注力していただくために、開発当初から業務の効率化を図るための様々な機能について開発・改良を続けてきたシステムです。お客様によっては、恒常的な時間外勤務の削減などの業務効率化に貢献するなどしています。

地域連携業務の見える化にすばやく対応!

連携施設との良好な関係を築き・維持していくためにも、連携状況を定期的に確認・評価し、そのデータを元に連携施設と協力関係について情報を継続して共有することが求められます。firstpass®ではそのための必要な統計データの集計・分析機能が強力かつ自由度の高い設計となっており、お客様には特に高い評価をいただいています。

導入事例紹介

お気軽にご相談ください

- 電子カルテの標準機能と何が違うの?

- 電子カルテとの連携実績は?

- 具体的な画面が見たい。

すべての連携実務者へ、

最高の支援ツールを。

4つのシステム群

4つのシステム群

firstpassは4つのシステム群で構成されており、システム単位での導入も可能です。

※連携文書システムは地域連携システムの導入が必須です

01

地域連携システム

●紹介受付 ●予約票等各種文書作成 ●紹介情報管理 ●連携履歴 ●疾病管理 ●返書管理 ●逆紹介管理 ●連携先管理 ●各種統計処理

02

連携文書システム

●報告必要文書管理 ●返書、診療情報提供書作成

●送付状態管理 ●各種複写、雛型活用機能

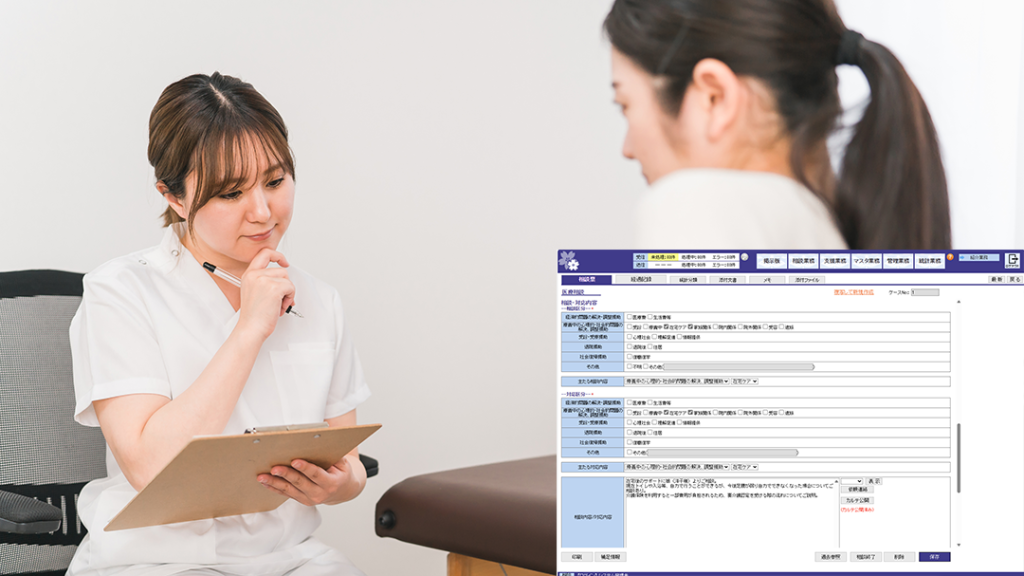

03

医療相談システム

●相談記録、経過記録作成管理 ●相談情報検索

●匿名登録対応 ●各種統計処理

●がん相談管理(オプション)

04

退院支援システム

●退院支援、調整状況一覧 ●スクリーニング管理

●退院支援計画書作成 ●退院支援プロセス自由設定

●病棟、退院支援部門情報共有 ●統計処理

機能比較

機能比較

firstpassは4つのシステム群で構成されており、システム単位での導入も可能です。

※連携文書システムは地域連携システムの導入が必須です

| 区分 | 機能 | 電子カルテ オプション | |

|---|---|---|---|

地域連携システム | 運用への適合性 | ○ | △ |

| 電子カルテとの情報連携 | ○ | ◎ | |

| 返書管理 | ◎ | ○ | |

| 連携患者履歴管理 | ◎ | ○ | |

| 統計帳票の種類と加工性 | ◎ | △ | |

連携文書システム | 未報告管理 | ◎ | △ |

| 送付管理 | ◎ | △ | |

| 電子カルテとの情報連携 | ○ | ◎ | |

| 文書作成自由度 | △ | ◎ | |

| 窓あき封筒対応 | ○ | △ | |

医療相談システム | 過去相談の検索効率 | ◎ | △ |

| 電子カルテとの記録共有 | △ | ○ | |

| 匿名・ID未登録対応 | ◎ | △ | |

| 受入・転院相談のルート分析 | ◎ | × | |

| 統計帳票の種類と加工性 | ◎ | × | |

退院支援システム | 入退院支援対応進捗管理 | ◎ | 〇 |

| 入退院支援加算算定支援 | ◎ | △ | |

| 退院支援内容院内共有 | ○ | 〇 | |

| スクリーニング自動判定 | ◎ | × | |

| 入院時支援加算算定支援 | ○ | × |

※弊社独自の調査によります。

※電子カルテオプション機能とは電子カルテベンダーが提供する一般的な機能となります。

豊富なデータ連携実績

豊富なデータ連携実績

国内各ベンダーの主要な電子カルテシステムと豊富なデータ連携実績があります。

電子カルテリプレース時も安心してご利用いただけます。

| 電子カルテベンダー | 電子カルテシステム |

|---|---|

| 富士通Japan株式会社 | HOPE LifeMark-HX |

| HOPE LifeMark-MX | |

| HOPE EGMAIN-GX | |

| HOPE Cloud Chart II | |

| 日本電気株式会社 | MegaOak/iS |

| MegaOakHR | |

| 株式会社シーエスアイ | MI・RA・Is V |

| MI・RA・Is/AZ | |

| MI・RA・Is/AZ for Cloud | |

| 株式会社ソフトウェア・サービス | 新版e-カルテ |

| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | CISソリューション |

| ソフトマックス株式会社 | PlusUs-カルテV5 |

Q&A

-

標準的な導入期間はどのくらいですか。

-

全てのシステムを導入する場合、初回のお打合せからシステム稼働まで約5ヶ月が目安です。ただし導入するシステムの種類や稼働する電子カルテシステム等の状況により、導入期間が変動する場合があります。

-

導入の際に運用の相談にのってもらえますか。

-

システムのご利用に合わせた運用を提案します。

-

システムに不慣れですが使いこなせるでしょうか。

-

システム稼働前に、実際にご利用するシステムの画面をお見せしながら操作説明を行います。ご質問にもわかりやすく説明します。システム稼働後は、弊社サポートセンターにて操作方法に関するお問合せを受付しています。

-

退院支援システムのみなど一部システムの導入はできますか。

-

一部システムの導入も可能です。なお連携文書システムのみ単独での導入はできず、地域連携システムの導入が前提となります。

-

電子カルテ等と情報連携できますか。

-

情報連携することができます。複数の電子カルテベンダと多様な情報の連携実績がありますのでご安心ください。電子カルテベンダや連携する情報によっては、連携できない場合もありますので、詳細は弊社までお問合せください。

-

システム稼働後のサポートについて教えてください。

-

弊社サポートセンターにて、操作方法やシステム稼働状況に関するお問い合わせの対応を、お電話(フリーダイヤル)・メールにて行っています。

-

システムにおけるライセンスの考え方を教えてください。

-

弊社のシステムはお客様単位のライセンスとなります。そのため、システム稼働後もソフトウェアを新たに購入することなく、ご利用ユーザを増やすことができます。

-

価格はどのくらいですか。

-

ご導入するシステム、電子カルテ等との連携内容、サーバ等のシステム環境等によって価格が異なります。詳細は弊社までご相談ください。

-

ハードウェアは何を用意したら良いですか。

-

サーバは仮想及び物理環境のどちらでも対応できます。またクライアント端末は電子カルテ端末との共存も可能です。

ハードウェアの推奨スペックは「標準ハードウェア構成スペック」をご参考願います。またリモート保守用の環境は必須となります。

-

院内で検討するための、firstpassの特徴を記載した1枚程度の雛型資料はありますか。

-

ご用意しております(wordファイル)。こちらよりご入手ください。

firstpass

開発ストーリー

信じる道を突き進む

2004年6月。firstpass®は静かにリリースされた。

それまでになかった地域連携業務専門のシステム。

firstpass®も最初は苦難の連続であった。

いったい何をするシステムなのか?利用するに足るシステムなのか?

北海道から沖縄まで全国各地を半ば飛び込み営業のような活動でアピールして回ったが、思うような成果に結びつかなかった。

やはりこれが中小企業の限界か?メンバーには諦めと不安がよぎった。

続きを読む

しかし、代表の小野寺と創業メンバーの吉仲はひとつの信念で結ばれていた。

「信じた道を突き進む」

諦めなかった。もう一度、営業活動の課題と顧客が抱えている課題を整理し、システムの機能改善はもちろん、firstpass®の価値と魅力を伝える方法など、それまでの失敗を糧にすべての活動を見直した。

新しいシステムの価値を、必要とされそうな部門とキーマンに実直に伝えること。そして、採用いただいた顧客には、細やかな導入・運用支援を行い、システム導入効果を実感いただけるように体制も整備したことで、firstpass®の導入件数は少しづつ増えていった。

開発当初は患者の紹介・逆紹介といった「病診連携」業務が地域連携の主な内容であったが、治療費用などの経済的問題、療養など退院後の生活に関する不安や困難な事情といった、患者の抱える心理的・社会的問題が、地域連携を取り巻く課題として注目され始めた。

firstpass®もそんなニーズの変化に追随するべく、2009年には、医療相談システムをシステムラインナップに追加するなどし、システムの拡張・進化を進めた。

訪れた転機

常務取締役の吉仲は、元エンジニアの知見を活かし、全国の医療機関にfirstpass®の価値を伝える役割を担当していた。活動範囲は広く、日々全国各地の顧客と商談を重ねていた。

地域連携が活性化するにつれ、かつては静観していた中堅・大規模病院も、地域連携は病院経営の重要テーマとして位置付けるようになり、吉仲が訪れる医療機関は多様化すると共に、訪問する量も次第に増えていった。

吉仲は、製品のデモンストレーション等の提案活動の傍ら、先進的な地域連携活動に取り組んでいる医療機関と密接な連携を図り、共同研究に取り組むなど、医療機関の抱える課題やニーズの情報収集も行っていた。

「すべての連携実務者へ、最高の支援ツールを。」

このfirstpass®のサービスミッションを実現するべく、日々奔走した。

そんな、ある日。

全国の医療機関を訪問するうちに、各地域の先進事例を多数知ることとなり、それは病院の抱える運用課題や経営課題に精通することとなり、いつの間にか地域連携に関する情報が集まるようになっていた。おぼろげならも、地域連携のあるべき姿について発信・提案することが増えていたのだ。

「これまでは、医療機関のニーズに応えるようにシステム開発を行って来たが、これからは地域連携のあるべき姿を、医療機関に先んじて、提案・具現化するのが次の我々の役割ではないか?」

数々の医療機関からいただいた情報は、「洗練されたシステムサービス」という形で表し、より便利で効率的な地域連携実務を実現し、全国の医療機関に貢献したい。

そんな思いが吉仲の胸の裡に沸き起こった。

フルモデルチェンジプロジェクト

次回バージョンアップでは、システムコンセプトを刷新して、フルモデルチェンジするべきではないか?」

落ち着いてはいるが力強い声で、吉仲が代表の小野寺に、こう語ったのは2013年秋のこと。

吉仲の瞳の奥に、確信に満ちた情熱を感じ取った代表の小野寺は

「よし、やろう」

一言そのように伝え、新しいプロジェクトは始まった。

すぐさま吉仲を中心に、フルモデルチェンジプロジェクトは動き出した。

まず取り組んだのは、吉仲が温めていた次期バージョンのシステムコンセプトの刷新。

「戦略的な地域連携推進活動をトータルサポート」

をスローガンに、地域連携室の実務者視点で、以下のシステムコンセプトにまとめ上げた。

- 患者を取り巻く包括的な環境管理

- 地域連携室で保有している情報を他部門に有効活用

- 経営・企画部門等へ、経営戦略に繋がる有効な情報を提供

- 適切な連携先の決定を様々な情報により的確に支援

- 数量評価中心から疾病及び地域を中心とした連携実態を把握

- 地域連携室の多様化する業務をサポート

画期的だったのは、病院経営に貢献する情報を提供することや、質的側面で連携実態を把握、というコンセプトが盛り込まれていることだった。

吉仲が全国の医療機関から伺った情報や課題に基づいてまとめられたこれらのコンセプトは、その後、多くの医療機関からも高い注目を集めた。

"医療"という社会的機能を健全に果たすためには、病院経営も健全でなければならない。

そのためには、連携先の診療所・クリニックとの円滑な連携が行われ、相互に高い信頼関係を築くことが必要だ。

一般企業でいう所のCRM(顧客関係マネジメント)活動を行うことである。その活動を行うには、連携先との連携実績を多面的に振り返る情報提供機能が求められる。

また、データ分析となるととかく、量的なものが想起されるが、質的な情報も同じくらい重要だ。

医療は各専門分野に細かく専門化されている世界であり、特定の疾病に関する検査実績や治療実績の有無や多寡、対応範囲といった情報があれば、新しい側面に気付き、より密な連携に繋がるケースも多数ある。

このようにして、フルモデルチェンジプロジェクトでは、まずシステムコンセプトを刷新し、それに基づいた機能の設計・開発、ユーザビリティ改善が進められていった。

開発は、当時広く普及しつつあったアジャイル開発を取り入れ、少数精鋭のコンパクトなチーム編成で取り組んだ。

少数精鋭故に開発メンバーへの負荷はあったが、密なコミュニケーションが生まれ、常務取締役の吉仲も含め、自信を持ってアピールできるサービスの実現に繋がった。

そして、2014年6月にfirstpass®ver3はリリースされ、全国の医療機関からも高い支持を獲得した、現在(2021年9月)までに全国165以上の医療機関に採用されている。2021年秋にはver4をリリース。今後も、変化する医療環境をキャッチアップし、よりよい地域連携を実現する活動は続いていく。